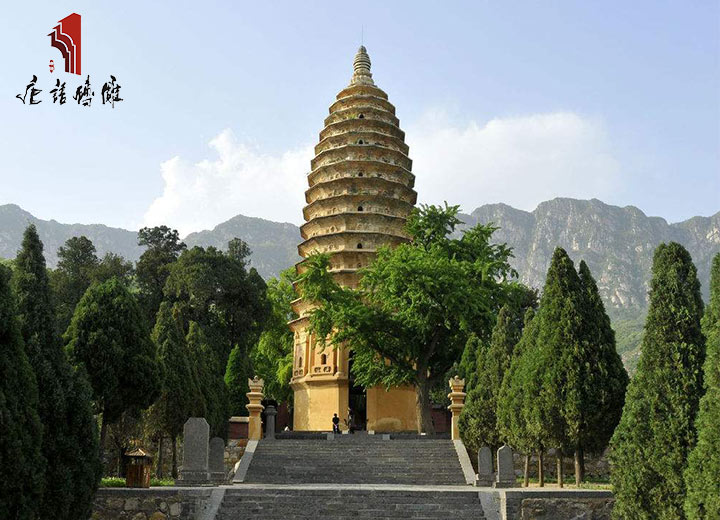

佛塔(包括造像塔、僧人墓塔)在外观上通常以基座、塔身、塔顶三个基本部分組成。塔的形式变化,表现在各个部分的比例、样式及组合形式的改变。这种变化,更多地是由不同时期外来佛教艺术的影响和本土建筑形式的限定所致,而与塔的功能及结构方式没有在接关联。如塔的功能可以有安置佛像、供奉舍利或作为墓所等不同,但在外观造上并没有相应的严格区别;在同一时期和地区,存在着采用不同结构方式建造同一风格式样佛塔的现象,而不同时期的佛塔中,却有虽采用同一材料做法,但佛着形式不尽相同的情况。汉地佛塔形式的来源与发展,与内外两方面因素的作用密切相关。现存有关南北朝时期佛塔的形象资料与实物例证,除了石窟雕刻与壁画中的佛塔以及小型像塔和墓塔外,还有两个十分重要而宝贵的例让:一是考古发所提供的北魏洛阳永宁寺九层佛塔的遗址概况;另一是现存性一的北朝地面建筑实例一一一北嵩山闲居寺(后称嵩岳寺)十五层密檐砖塔。这两个例证对于研究探讨汉地佛塔的发展特点具有十分重要的意义。另外,新疆地区的古城遗址中至今仍保存了一些早期佛的残迹,为汉地佛塔与西域佛塔在形式演变上的相互影响,提供了例证。