据目前所见材料,两汉、魏晋到南北朝前期,包括出上的明器、画像砖石,现存汉晋石阙直至北朝石窟壁画石刻,其房屋都是平坡屋顶,直檐口。直到5世纪后半,北魏建都平城时·所开憎的云冈石窟中雕刻的建筑形象仍然如此。493斗北迁都洛阳,在稍后开凿的龙门古阳洞石窟中,所雕三座屋形龛己作下凹屋曲,还没有屋角起翘的明确表现。

20世纪上半在洛阳出土了一组北魏石刻线画,其中一福刻有两重子母,其屋顶明确刻作屋面下凹屋角十状。是6世纪上半已出现屋角起翘之明证。

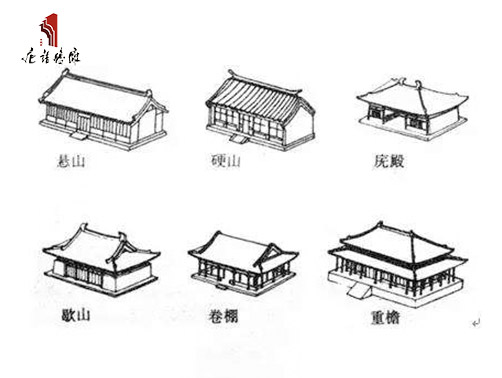

屋顶形式产生这样巨大的变化,当然首先出于建筑艺术上的需要,但它之所以能够流行需要人在艺术观念上的变化,也要在构造上可行,可以因势利导做成,而不致引起过分的劳费。分别探讨如下。

屋顶曲线:屋顶曲线的出现比屋角起翘稍早一些。大量的汉代石刻建筑图像所表现的建筑都是平坡屋顶,出土的明器大部分也是这样。其中个别的陶楼的屋面下凹,屋角上翘,但往往在同一器的其他层又出现屋面上拱、屋角下垂的相反形式,可知是陶器烧造时的变形,不能作为出现屋顶曲线,屋角起翘之证。

但是如就大量明器和现存一些汉阙来看,抿然屋面是平坡面,直檐口,但它们的正脊两端和垂脊下端却加高,使呈端部上翘状。这样,自下仰望,平的屋檐显得劲健,而上的脊头又有向上之势,使屋顶显得轻而上举,最典型的例子是四川芦山樊敏阙。于正脊垂脊端E形成曲线,虽屋顶为平坡,而由屋形成的屋嗔轮廓却是曲线的。这方面最有代表性的例子是四川渠县的东汉冯焕阙。四川诸石以公认是严格准确反映汉代建筑真实面貌的,与一能有较多示意性的明器不同。在汉代出现直坡屋面使用曲线脊的现象表明,尽管木构架或土木混合结构房屋因防水要求不得不造出檐较大的屋顶,而且到汉代已经形成传统,但汉人仍在设法利用建筑艺术手段,以两端上翘的正脊和下部呈弧线上升的垂脊厢相合,造成屋顶有向上运动的趋势,使巨大的屋顶在观感上有轻举上扬之势,减少了沉重、呆板、压抑之感。可以认为这种处理手法的出现,实际上是以后发展出凹曲屋面的滥觞。

从传统构架的特点看,自直坡屋面发展为凹曲屋而也顺理成章并无滞碍的。东汉以来,建两坡屋顶至少有三种构架。一种是穿斗架体系,有广州出土大量东汉陶屋为证;另一种是柱梁式体系,可以四川成都出土住宅画像砖上厅堂所示为证。此外,自古以来的纵架加斜梁体系也应残存于某些地区:三种中,前二种构架都存在建成曲面屋的画能性。穿斗架以柱承檩,柱间用穿枋连接,形成屋架。可以用增减柱高的办法使屋顶出现曲线。柱梁式以柱承梁,梁上重叠几层小梁,最上用叉手承眷檩。可以用增减各小梁下垫托构件高度的方法使屋顶出现曲线。土墙承重的混合结构房屋上部仍用重叠的梁架,与柱梁房屋的屋架全同。在汉代最流行的两种木构架系统上,都可以很容易地建造呈下凹曲面的屋顶。这种形式的屋顶,近脊部陡峻,檐部平缓,对排水和多纳阳光都有利。屋面下凹的做法,宋以后称“举折”,宋以前称“膚峭”。(北宋)宋祁《笔记》云:“今匿屋有折者谓之膚竣,齐魏间以人有仅矩可喜者谓之庸峭,盖庸峻也。”(南宋)周密齐东野语,(膚蛸〉条云:“麩收有'逋蛸难为”之悟。……“苏公(苏颂)曰:'向闻宋元憲云,事见《木经盖梁上小柱名,取其有折势之义耳。”魏收是东魏北齐时人,已用“逋蛸”一词,也证明屋面利用蜀柱高低变化做成下凹的举折做法大约出现在南北朝中后期。